- Main = 目的色

- Sbstitute = 補色

- Correction = 補正

MS型

基本的な薬剤選定で失敗しにくい

MSC型

ベースのティントの差を埋めることができる

S型

明度を下げずに彩度を下げることができる

全てのヘアカラーは色の三大要素である「明度・彩度・色相」から作られている。

ベースのイメージから仕上がりのイメージにする際「色の三大要素」がそれぞれどれくらいなのか?を考えながら薬剤選定をすることで、目的の色を出しやすくなります。

例)同じグレーベース(色相は同じ)での明度の違い

ティントの総量が多ければ多いほど明度は低くなり、逆に少ないほど明度は高くなります。

→ ティント=色相のこと(赤/黄/青の色味)

髪の毛をコップに例えて考えてみます。

明度が低いのはコップがティントで満たされている状態。

明度が高いのはコップが空っぽに近い状態と言えます。

例)同じ紫系のカラーでの彩度の違い

グレーに近ければ近いほど彩度は低く、誰からみても何色か分かるカラーは彩度が高いと言えます。

三原色のバランスで彩度が変わります。(後ほど解説します)

紫系のカラーで考えてみましょう。

髪の中の黄色に対して、赤と青がどのくらいの量入っているかで彩度が決まります。

黄色の量よりも少しだけ赤と青が多い

彩度の低い紫

赤と青の割合がさらに多い

彩度の高い紫

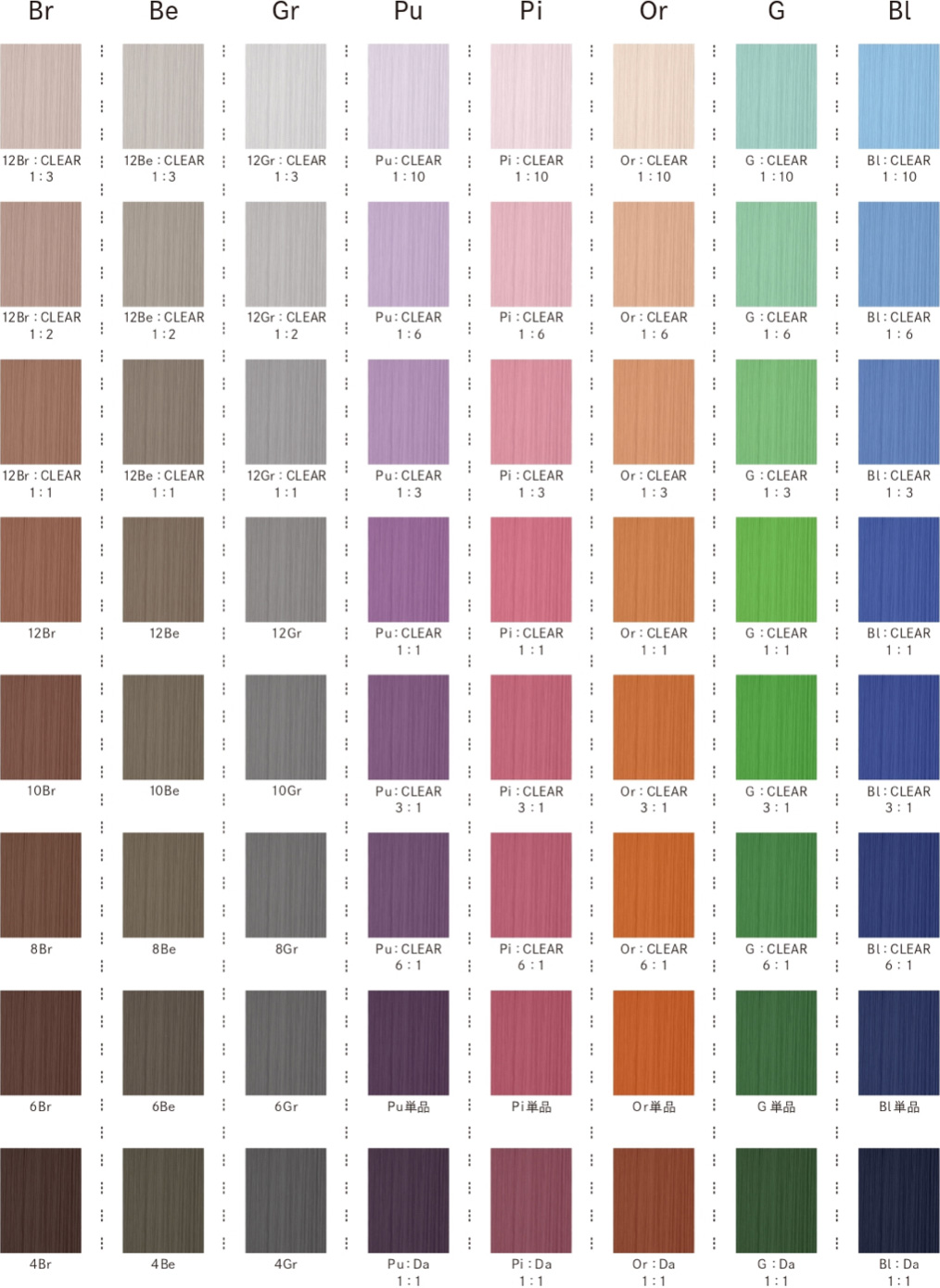

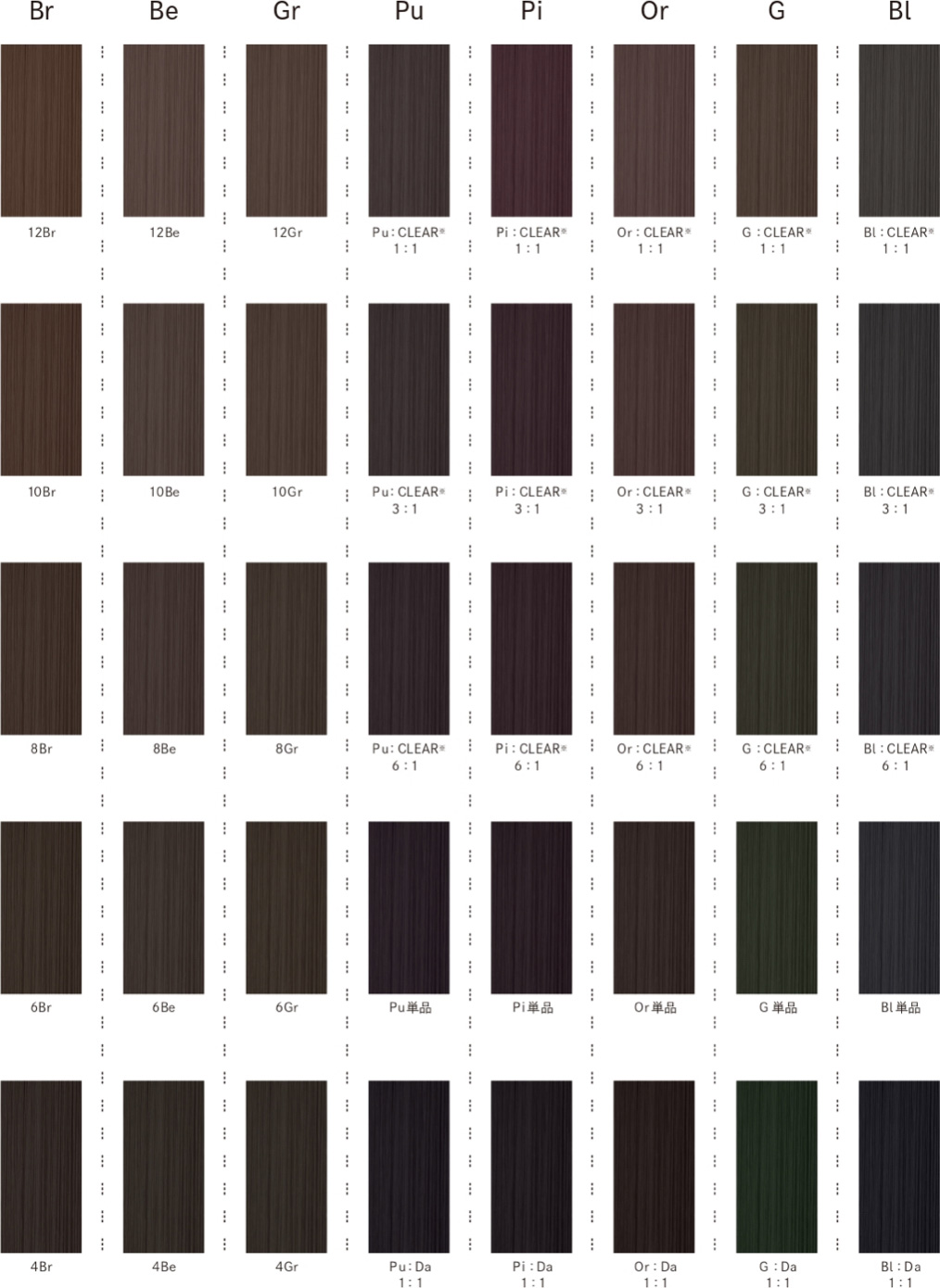

色々な色相がありますが、基本的にこの7つをおさえておけば間違いありません。

「お客様の求めている色相はこの中のどれか?」を探します。

髪のメラニンに対して何を足せば希望する色味になるのか?

レベルごとのメラニンをしっかりと理解しておくことをお勧めします。

色:黒〜茶色

アルカリカラーで壊れる

色:赤〜黄色

ブリーチで壊れる(過硫酸塩)

アルカリカラーではトーンアップしない領域

脱色作用でメラミンが削られ薬剤がのるということ

例えば、8Lvの薬剤を使うと10Lvまで髪のメラニンは削られ、その上にティントが乗ることで8Lvに仕上がる。

同じ薬を使ってもベースによって

色が変わるから

カラー剤によっておこる脱色作用によって、ベースのメラニンが削られたところへ薬剤がのるという事を理解する。

作りたい色

ベースを無彩色に近づけるための色

ベースの色ムラを馴染ませるための色

基本的な薬剤選定で失敗しにくい

ベースのティントの差を埋めることができる

明度を下げずに彩度を下げることができる

ほとんどの場合この型でOK

ベースのティントに多少の差があっても馴染むので、失敗するリスクが少ない

明度を下げたい場合「S型」よりも明度がさがる

例)既染部と新生部を完全に揃えたいハイライト馴染ませたい

ベースのティントが多い部分と少ない部分の差を埋めて一色に見せられる

明度が下がり茶色味が残りやすい

例)ブリーチなしグレー真っ白のホワイトなど

明度を極力下げずに彩度を下げられる(無彩色を作れる)

ベースのティントに色味が振られやすいので色ムラのリスクがある

今回の内容が基本的な薬剤選定の考え方になります。

目的色だけで作るM型・目的色+補正で作るMC型も例外としては起こり得ますので、今回の内容をマスターした方のみ考えてみてください。

基本的に今回ご紹介した

MS型MSC型S型の3種類でどのケースにも対応可能です。